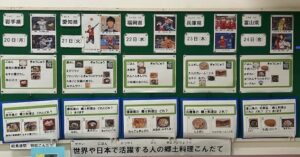

「イタリアの郷土料理を知ろう~冬季オリンピックの開催国イタリアにちなんで~」をテーマに、掲示物を見て、冬季オリンピックで行われる競技や、イタリアの郷土料理の特徴などについて学びました。イタリア郷土料理の特別献立では、ツナでアレンジした「ペペロンチーノ」や、たっぷりの野菜とパスタの入った「ミネストローネ」、肉団子をトマトで煮込んだ「ポルペッティ」、デザートにはイチゴソースの掛かった「豆乳パンナコッタ」などを味わいました。

また、栄養士や配膳員、牛乳業者の方など、給食に携わる方々の仕事や役割について知り、安心・安全に食することができることへの感謝の気持ちをもつ良いきっかけとなりました。

給食週間の作品には、標語やポスター、給食に携わる方への手紙など、たくさんの応募がありました。